これを最初に言った(書いた)のは誰だろうか。ま、誰でもいいが、少なくとも私的な初演をした会場の持ち主であるロブコヴィツ侯爵ではなかった。ロブコヴィツ侯爵は、どんな感想を持ったのだろうか。

自らもバイオリンがうまかったロブコヴィツ侯爵は、音楽に対して大きな貢献をした。Wikipediaとかを読むにつけ、侯爵がいなかったらどうなっていたことか、と思わざるを得ない。そんな侯爵であったが後に資金難で悩むことになる。なのにベートーヴェンは契約に従い金をよこせと裁判をしたのだから、こいつもたいがいにせい、というヤツであった。このことはこの程度にしておこう。

ベートーヴェンは後に交響曲第5番、第6番などを献呈したが、それより、侯爵は所有する楽団(なんと3つの別荘に各1個)をベートーヴェンに使わせ、試演を自由にさせたことが重要だ。というわけで、侯爵は第1、第2の演奏もある程度聴けたと考えるのが正しいであろうし、「エロイカ」の鑑賞に耐えられる(w)こともできたと思う。ぜひ直接に感想を聴きたいものだ。

とはいうものの侯爵の日記帳みたいな記録が無いので、ここはひとつ侯爵の耳から「エロイカ」を「奇跡」と感じることができるかと、あれこれ考えたいと思う。

前提条件は簡単のようで難しい。聴いた経験があるのは、ベートーヴェンの交響曲第2番まで。ピアノソナタなら、せいぜい「田園」ソナタまで。ここまでは、1,2回聴いただけとみるべきだろう。次いで弦楽四重奏は、op.18の6曲。これはロブコヴィツ侯爵に献呈されたものだが6曲もあるので、やはり各曲2回くらいしか聴いていないと思ったほうが良いかもしれない。ロブコヴィツ侯爵がどれほど耳の肥えた人物かどうかはわからないが、我々は耳が肥えていない分、「エロイカ」後の音楽を知りすぎているので、割引ながら考えていきたい。

========================

というわけで、交響曲第3番の非公開初演は、1804年12月、ロブコヴィツ侯爵の邸宅で、(おそらく)侯爵お抱えの楽団によって行われた。このときの詳細は、出典がよくわからないので残念なのだが、文章そのものは、ここで。

引用:

ロプコヴィツ侯爵は、ウィーンの自宅に貴族や音楽愛好家をまねき、半公開の性格をもつ音楽会を催していました。侯爵は、ベートーヴェンから第3交響曲《英雄》を献呈されますが、一般の公開初演(1805年4月7日)に先駆けて、1804年暮れに、まず自宅で非公式の初演を行なっています。このとき、ウィーンを訪れていたプロイセン皇太子ルイ・フェルディナンド公も臨席しましたが、皇太子を含め招待客一同は、《英雄》交響曲にたいへん感動し、1時間後にもう一度、演奏するよう要望したといわれています。

引用終わり

ちなみに、ルイ・フェルディナンド公はベートーヴェンからピアノ協奏曲第3番を献呈されたほどのベートーヴェン崇拝者だったから、こちらも相手にとって不足なし、というところだろう。

さて

侯爵の楽団の規模は最近の研究によると、せいぜい弦楽器が 2,2,2,2,1(計9人)と、管楽器13人、打楽器1人の、計23人。ちぇっ、小さいじゃないか、と思ってはいけない。今、世界の大富豪で、小さいながらも私的オーケストラを持っている人がいるだろうか。ともかく、今聴ける録音で想定できる演奏に近いのは、人数の少ないコレギウム・アウレウムの演奏であろう。それでも、5,4,3,2,1なのだ。コレギウム・アウレウムより少ない人数であったことを考慮して、曲をたどっていきたいと思う。

第1楽章

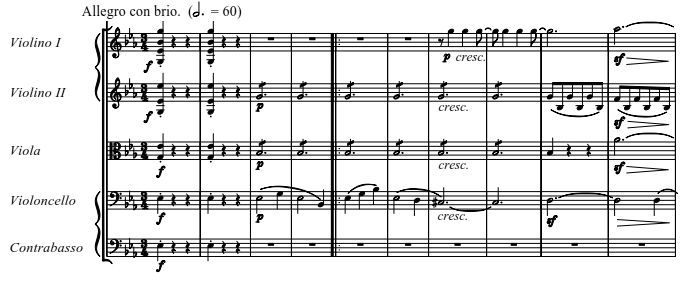

例1

序奏が和音2回というのは、驚くだろうか。演奏そのものは短時間なので、強い印象は持つとしてもすんなり次に進むと思う。少なくとも、ゆったりとした序奏が無いことを気にしてはいけない。とりあえず第1主題は、7小節めのド♯さえ疑問に思わなければ、すんなり超えると思う。ただ、当時の音楽を知っていればそうであるほど、ド♯について「なんだこれは?」と思わざるをえない。

さて、このあたりを実際に聴いていくと、おそらく耳の肥えた人は次なる旋律を探しているだろう。ソナタ形式(という言葉は当時には無かったが)では、主題がいくつもある。そこで2番目に登場するのが、

例2

まず、これがそうかな、と思う。どうも、それっぽいと思うだろう。ここまでかかった時間を考えるとそう思ってしまう。

例3

いや、この激しい動きかな、とも思ったりする。この動きはヤツでしか出来ないことだと考えるかも。すると次が出てくる。

例4

これが次の主要な主題であろうと考える(第2主題という言葉は、まだ無い)。しかも調が5度上(変ロ長調)になったし。

と考えていたりすると、どんどん進んでいく。例5にある、この和音の連続なんてベートーヴェンっぽいんじゃないか、しかしこんな動きは聴いたことがない、などと考えたり。

例5

そして、次に至って侯爵にはわかる。この楽章の構造が。その主題提示部(という言葉は当時は無かったけども)が。そう、まだ第1楽章は半分も終わっていないじゃないかということが。当時、振り子時計はあったが、懐中時計は無い。しかし、3分という時間は、およそ見当がつくと思う。そしてオーケストラは、この楽章の冒頭に戻ったのだ(例6)。果たして、この曲はどうなるのだろうか。

例6

とまあ、これが最初の最初、冒頭3分間である。ロブコヴィツ侯爵は、練習を聴いただろうか。あるいはまた、その時に自分のお抱え楽団のメンバーに何かを尋ねただろうか。

「練習していて、どうだったかね」

「長くて、難しくて、すごい音楽だと思います、ご主人様」

ロブコヴィツ侯爵に付き合って初演を聴いた人で、慣れていない人がいたなら、完全に予備知識が無かったに違いない。ご愁傷様と言いたい。なにせ「あとでもう一回演奏してくれ」と頼まれたのである。

さて、先は長いぞ、ロブコヴィツ侯爵! しばらく、展開部(という言葉は無かったが)を進むと、こんなところに出た。

例7

ここで侯爵はさらに気づく。何か、とんでもないものを聴いているのではないか。こんな音の動き、今まであっただろうか。そういえば、最初の部分も、盛沢山だった。

ウィーンで活躍する音楽家が、これまで、こんな曲を書いたことがあっただろうか。いや、ベートーヴェンですらも、こんな響きを作り出したことは無かっただろう。ニ長調の交響曲(第2番)を思い出してみようとしたが、眼前の響きに眩まされて思い出せない。いや、もとからこんな音楽はどこにも無かったはずだ。とにかく、侯爵の楽団は自慢のものであるが小さい。もし劇場の大管弦楽でやったらスゴイ響きになるだろう。そんなことを想像しながら聴いた場面もあっただろう。

例8

いったん落ち着いたが、まだ打ちのめされた気分のままだ。ふと思ったことは、自分の感覚が正しいなら、もしかするとこの楽章、折り返し地点はまだ先じゃないだろうか、ということ。しかし、それを感じさせる余裕はない。新しい主題が出てきたのだ(例9)。この主題、実は第2主題(例4)の派生したものだが、そんなことがすぐにわかるはずもない。

例9

ここに至ってなお、侯爵はゴールが見えていない。例10を見てほしい。今の我々なら主題再現部が間近であることを知っているが、これまで、このような動きをする音楽は無かったのだ。

例10

そしてやっと、折り返し点に着いた。ここは主題再現部。くどいと思うが、当時はそんな言葉は無かった。

一応、ここからは型通りに進む。しかし、規模もエネルギーも圧倒的なコーダが控えていることまではわからない。

侯爵邸での試演のとき弟子のリースが「ホルンは出番の小節を数え間違えたのだ」と言って怒られたのが、ここである。なお、ここで唯一1番ホルンが音を出していないが、奏者は調の違うホルンに持ち替えて、すぐ後の出番を待っている状態なのだ。

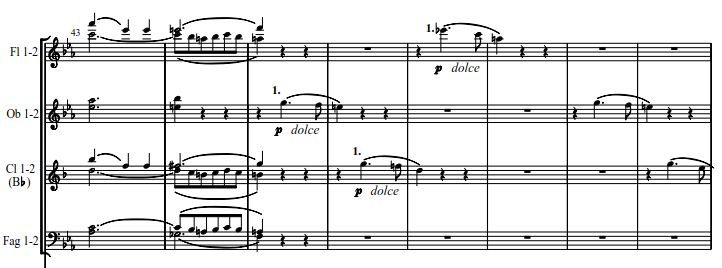

例11

この後、なんと、まだ7分ほど続く。

この楽章が終わったとき、侯爵は、その規模も響きも、自分の予測を遥かに上回っていたことを確かに感じ取っただろう。自分は全て聴き取ったとは思えなかったに違いないが、少なくともこれまでに存在しなかった凄いものを聴いた気がすると感じたのは確かだろう。

しかし、本当の道のりはまだ遥か。まだ、第1楽章が終わったばかりなのだ。

第2楽章が葬送行進曲であることをどう感じるか。そもそも1802年に出版されたベートーヴェンのピアノソナタの1楽章に葬送行進曲が割り当てられているのだがら、交響曲に葬送行進曲を組み込んでダメなはずもない。「葬送」ソナタを知っていさえすれば、「おっ、珍しいな」とは思っても「なぜここにこんな行進曲が?」とは思わないだろう。

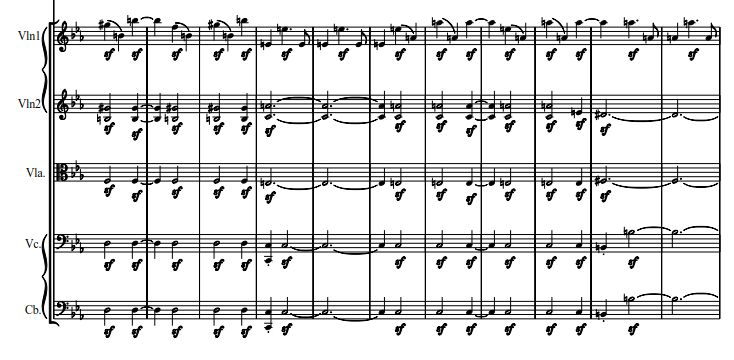

ソナタ「葬送」の行進曲は三部形式であった。「エロイカ」第2楽章の基本構造は三部形式であるものの、かなり発展したものになっている。何も知らずに聴いていくと、ここで、三部形式のパターンが崩れることに気付く。

例12

ここから先は、圧倒的ッ!究極ッ!の展開が始まる。落ち着いていられるかッ!というやつである。これが貧弱な侯爵の楽団で、どこまで表現できるのか。

20世紀末にオリジナル楽器による演奏が一世を風靡したが、オリジナル人数というのは、あまりお目にかかったことがない。それもそのはず、記録によると、当時の都市部にある劇場の管弦楽団は、けっこう人数が多い。たとえばモーツァルトが使ったことがある1781年のウィーン宮廷管弦楽団では、第1、第2バイオリンをあわせて40人、ビオラ10、チェロ8、コントラバス10だそうである(ルヴィエ「オーケストラ」白水社による)。人数が多いが、これはたぶんエキストラを含むのだろう。これなら、現代の普通のオーケストラとの差があまり無い。そしてもちろん、人数の少ない楽団だって多かったが、それは別の話。

ここはひとつ、現代でも侯爵の楽団をまねて人数を揃えて演奏してみてほしいものだ。

ともかく、第1楽章で思い知ったことを、侯爵は再び感じたに違いない。

「これほどの音楽は、私の楽団では手に余る…」

侯爵が持つ3つの楽団を合わせたら、なんとかなるかもしれない。でもそれは単に人数を増やしただけ。侯爵は、曲の持つ底知れぬ力を第3楽章を前にして早くも気づいていたはずである。

(続く)